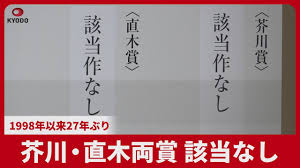

おーい!あんたら、元気にしてるか?大阪のおばちゃん、またおもしろい話持ってきたで〜!今年の芥川賞と直木賞、まさかの「該当作なし」やて!あんたら、これってどんだけ凄いことか分かってるん?なんと27年ぶりらしいで!あたしゃひっくり返るかと思ったわ。1998年以来ってことは、うちの息子がまだちっちゃかった頃やで!ほんま、文壇も世間も「え、なんで!?」って、そりゃあなるわな。

文学賞って、みんなが「これ読んどけば間違いない!」って思う、いわばお墨付きみたいなもんやろ?それが「なし」ってことは、一体何があったんやろねぇ?SNSでもニュースでも、みんなが「どうなってんの?」「理由教えて!」って、そりゃもう大騒ぎやで。

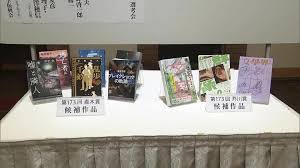

今回ノミネートされた作品も、みんな「おおっ!」ってなるような実力派の作家さんばっかりやったらしいで?やのに、「決め手に欠ける」「もう一歩やった」とか、選考委員の先生方もなかなか厳しいこと言うてはるわ。特に芥川賞なんか「届く作品がなかった」て、あんたら文学の評価基準そのものが問われてるんちゃうん?

この記事ではな、なんで今回**「該当作なし」**になったんか、その本質的な疑問を大阪のおばちゃんの目線でズバッと切り込んでいくで!選考委員の先生方のホンマの気持ちとか、うちみたいな庶民が行く本屋さんへの影響、ほんで次回の予想まで、じっくり解説したるさかい、最後までついてきなはれや〜!文学界の「今」と「これから」を読み解くヒント、ぎょうさん転がってるで!

芥川賞・直木賞2025「該当作なし」の舞台裏、こっそり教えたろか?

なんで今年、芥川賞も直木賞も「該当作なし」になったんか?これにはな、いろんな理由が絡み合ってるらしいわ。

まず、候補になった作品の顔ぶれ見てみ?芥川賞には高山羽根子さんとか今村夏子さんとか、名前聞いただけで「おぉ〜!」ってなるような実力派がズラリや。直木賞も馳星周さんとか柚月裕子さんとか、過去に受賞してる人も候補に挙がってたらしいで?なんなん、この豪華な顔ぶれは!そやのに、最終的に「これはちゃうな」ってなったんやから、不思議やろ?

選考委員の先生方からはな、「完成度は高いねんけど、飛び抜けたもんがなかった」「読み終わっても、なんか心に残らへんかったわ」なんて、手厳しいお言葉が聞こえてくるらしいで。特に芥川賞はな、「文学的に素晴らしいだけやのうて、ちゃんと読者に伝わる力があるか」ってのが、最近はめっちゃ重視されるらしいわ。その点で、今回の候補作はどれも「うーん、惜しい!」って感じやったんやろねぇ。

それにやな、最近の文学賞って「これからの文学界を引っ張っていく、新しい才能を見つけ出す」って役割も求められてるらしいで。やから、「なんか新しいな!」「これぞ突破口や!」って思わせるような新鮮さがなかったんも、原因の一つちゃうかな。候補作がみんなええ線行ってて、どっこいどっこいやったから、最終的には「なんか足りひんかったな」って判断になったんやろね。まさに**「僅差で、もう一歩!」**ってとこやったんやろな。うちの孫の徒競走と一緒やで、惜しいねん!

選考委員の先生方、ホンマのところどう思てはるん?コメントから読み解くで!

「該当作なし」なんて、よっぽどのことやで。そりゃあ、選考委員の先生方も、悩みに悩んで、胃薬飲みながら決めたんちゃうかな。今回の芥川賞の選考会ではな、先生方が一本一本丁寧に読んでくれたんはもちろんやけど、「どれもこれも一長一短やな」「なんか決め手に欠けるわ」って意見が多かったらしいで。

具体的にどんなこと言うてはったかいうとやな、「言葉の使い方はうまいねんけど、話がなんか内向きすぎて、よー分からへんわ」「作品の世界観が、なんか目新しさに欠けるな」なんて指摘があったらしいわ。要は、文章の技術はすごいねんけど、全体的に心に響いてこなかったってことやな。ある先生なんか、「文学が今、どこに向かってるのか、全然感じさせへん作品やったわ」ってまで言うてはったらしいで。これ、かなりの辛口コメントやで!

ほんで直木賞の方もな、候補作は完成度が高かったらしいんやけど、「読者の心をガツンと揺さぶるようなエネルギーが足りひんかった」って評価が多かったみたいやわ。中には「どの作品も『惜しい!』ってとこまで来てたんやけど、あと一歩やったんや」って意見もあったらしいから、ほんまにどっこいどっこいやったからこそ、決められへんかったって事情もあんねんな。まさに**「もうちょいやったのにな〜!」**って、あたしも歯がゆいわ。

それにやな、芥川賞も直木賞も「売れそうか?」「話題になるか?」ってことも考慮されるんやけど、今回は「売れるからってだけで選ぶのはちゃうやろ」っていう選考委員の先生方のプライドが垣間見えたんやて。文学賞の「筋」を通すために、苦渋の決断やったんやろな。あんたら、ほんまに頭が下がるわ。

「該当作なし」が本屋さんと読者にどんだけ影響するんか?

芥川賞・直木賞の発表って、本屋さんにとってはな、ボーナスステージみたいなもんやねん!受賞作が決まったら、もう速攻で平積みにされて、飛ぶように売れるんやで。特に直木賞なんて、ミリオンセラーになることもザラやからな。せやのに、今回「なし」ってなったら、どないなる思う?本屋さん、みんなあたふたしとるで!

地方のちっちゃい本屋さんなんかはな、「受賞作が出たら、それ目当てでお客さんが来てくれるのに…」って嘆いてはるらしいわ。大型チェーンの本屋さんでもな、「候補作はいっぱい仕入れてたのに、どうやって売ったらええか分からへん」って困惑の声が上がってるらしいで。読者の方もな、「これ読んどけば間違いない!」って目安を失って、本屋さんで立ち尽くしてる人も多いんちゃうかな。そりゃそうやろ、何読んだらええか分からへんようになるもんな。

それにやな、文学賞が持ってる「話題を作る力」が弱まると、新しい本との出会いの機会が減ってしまうんちゃうかって心配もあるんやで。特に若い子らにとって、芥川賞・直木賞って「本を読んでみよかな」って思うきっかけの一つやったりするからな。その影響は、決して小さないで。

せやけどな、逆に「該当作なし」ってのが文学への興味を高めて、「ほな、候補作はどんなんやったんやろ?」って探す読者も出てきてるのも事実やねん。売上には痛手かもしれへんけど、文学そのものを見つめ直すきっかけとして、今回の出来事を前向きに捉える姿勢が、今こそ大事なんちゃうかな。**「ピンチはチャンス!」**って、あたしはいつも言うてるやろ?

2025年下半期の芥川賞・直木賞、どんなん期待してええのん?

上半期がまさかの「空白」やったからな、2025年下半期の芥川賞・直木賞にかける期待は、そりゃもう半端ないで!受賞作が出えへんかった分、「今度こそは!」って気持ちは、選考委員の先生方も、出版社の人らも、そしてうちみたいな読者も、みんな一緒やで!

選考委員の先生方のコメントにもな、「次はもっと作品の質が厳しく問われるやろな」って声もあったみたいやし、作家さんたちもな、もっと強いテーマ性とか、話の構成とか、表現の独自性を意識するようになるんちゃうかな。特に芥川賞はな、文学的な挑戦だけやのうて、ちゃんと読者に伝わる普遍的なもんを持った作品が求められるんやろな。これからは、**「小手先のテクニックだけやのうて、魂のこもった物語」**が鍵になるかもしれへんで!

ほんで直木賞もな、「売れる小説」だけやのうて、「文学的にも評価されるエンタメ作品」が改めて注目される時期になってるんやて。ジャンルを超えた作品とか、新しい語り方をする作家さんたちが注目される可能性も高いで!

それにやな、最近は文芸誌だけやのうて、ネットの連載とか、いろんなところで作品が発表されるようになってるやろ?選考の対象になる作品の幅も広がってるんやて。読者の声とか、SNSでの反応が候補作選びにも影響を与えつつあるらしいから、文学賞の「透明性」とか「共感性」も問われてるんやな。

てなわけでやな、下半期の芥川賞・直木賞は、ただ単に「どの作品が選ばれるか」だけやのうて、現代文学がこれからどこに向かっていくのか、その方向性そのものを占う大事な分岐点になるかもしれへんで!注目すべきは作品そのものだけやのうて、「どうやって評価されるんか」っていうプロセスそのものに、あたしらは目を光らせとかなあかんで!

まとめ:文学賞の価値って、ホンマは何なんやろな?改めて考えてみよ!

「該当作なし」って結果はな、決して「あかんかったわ〜」っていう後ろ向きな判断ちゃうねんで!むしろそれはな、文学っていう表現の世界に対して、選考委員の先生方がどんだけ真剣に向き合ってるか、妥協せんと厳しい目で見てるか、その証拠やと思うんや。芥川賞も直木賞も、日本の文学を代表する賞やろ?それがわざわざ受賞者を出さへんかったんやから、うちらに文学の「質」とか「意味」をもう一回考え直すきっかけをくれたんやで。

最近の文学はな、いろんなテーマとかジャンルがごちゃ混ぜになってて、うちらの価値観も人それぞれやん?そんな中で「これぞ現代を代表する文学や!」って胸張って言える作品を見つけるのは、前よりもずっと難しなってるんちゃうかな。やからこそ、文学賞の役割って、「これに決めた!」って決めることだけやのうて、「これでええんか?」って問い続けることなのかもしれへんな。

それにやな、「該当作なし」っていう出来事を経験して、作家さんたちも、編集者さんたちも、本屋さんたちも、ほんでうちみたいな読者も、みんなそれぞれの立場で文学の価値を見つめ直してるのは、決して悪いことちゃうねん。むしろな、**文学の火が消えへんように、ずっと燃え続けるために必要な「揺さぶり」やったとも言えるんちゃうかな!まさに「カツを入れたるわ!」**って感じやな!

芥川賞・直木賞が、これからどんな風に次の時代を照らしていくんか――その答えはな、これから生まれてくる新しい作品たちの中にあるはずや。あんたらもな、そんな素晴らしい作品に出会える日を、あたしと一緒に楽しみにしてよな!

どうや、この話でちょっとは文学に興味持てたか?また何か聞きたいことあったら、いつでも言うてや!