大阪のおばちゃんが愛情たっぷり、ちょっぴりおせっかいに深掘りしていくで〜!今回のテーマは、最近よくニュースで見かける「米不足と価格高騰」。

「えええ!今まであんなに『お米余ってるで〜』って言ってたのに、一体どないなってん!?」って、ホンマにびっくりポンやんな。昔は「米離れ」なんて言葉が飛び交って、せっかく作ったお米が売れ残って困ってた時代もあったのに、今は逆やなんて、まるでコントやで、ほんまに。

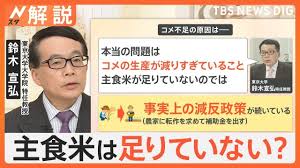

でもね、この米不足と価格高騰の裏には、長年続いてきた日本の農業政策、中でも「減反政策(げんたんせいさく)」っちゅうのが、大きく影を落としてるんや。それに加えて、地球温暖化はんのせいで気候が不安定になったり、農家さんの高齢化が進んだり、牛さんのエサ代まで高騰したりと、色んな問題が複雑に絡み合ってるみたいやねん。

「なんで今、お米が足りへんの?」「なんでこんなに値段が上がってんの?」

っていう疑問を、大阪のおばちゃんが根っこから分かりやすく解説していくで!もちろん、その原因を作ってきた「減反政策」についても、良い面も悪い面もひっくるめて、ホンマのところを話さなアカンと思ってる。

そして、これから先の日本の「米づくり」がどうなっていくのか?政策の動きも、現場の農家さんの声も、両方からしっかり見ていきたいと思ってるんや。毎日食べるお米のことやから、みんなも一緒に、この問題をじっくり考えていこか!

減反政策って一体なんやねん?昔のこと、ちょっと教えてあげるわ!

さてさて、「減反政策」っちゅう、ちょっと難しい名前の制度やけど、これは1970年に国が始めた、お米の生産量を調整するための仕組みのことやねん。「生産調整」が正式な名前やけど、「田んぼを減らす」っちゅう意味で、みんな「減反(げんたん)」って呼んでるんや。

なんでそんなこと始めたんかって?それは、戦後の高度経済成長期に、みんながお腹いっぱいご飯を食べるようになって、お米の生産量がどんどん増えていったのが原因やねん。ところが、1970年代に入ると、今度は「お米が作りすぎてもうた!」っちゅう事態になってもうた。お米の値段はどんどん下がるし、倉庫には売れ残ったお米が山積みになるしで、国も農家さんも頭を抱えてしもたんや。

そこで国は考えた。「せや!農家さんに『これ以上お米を作らんといて〜』ってお願いして、その代わりにお金(補助金)を渡したろ!」って。これが、減反政策の始まりやったんや。

この政策の目的は、表向きは「お米の値段を安定させること」と「農家さんの生活を守ること」やった。一見、理にかなってるように見えるけど、実際は「お米を作るのを抑える」ことがメインの政策になってしもて、日本の米づくりの色んなところに歪みが出てくる原因になってしもたんや。

おまけに、補助金に頼る体質が農家さんの間に根付いてしもたり、農業のやり方が効率的にならへんかったりして、農家さんの高齢化が進んだり、後を継ぐ人がおらへんようになったりする問題を加速させてしもった、っちゅう声もよう聞くわ。

さらに、2000年代に入ってからは、みんながお米を食べる量がどんどん減っていってるのに、この制度はなかなか変わらへんかった。そやから、現場の農家さんの間では、「もうこんな政策、やめてくれへんか!」っていう不満が溜まっていったんや。

国もさすがにアカンと思ったんか、2018年にやっと「減反の義務化」を廃止したんやけど、長年続いた影響は今でも残ってて、お米の生産量と需要のバランスを見誤る原因の一つになってるんやで。

なんで今、お米が足りへんくて値段が高いん?ホンマの理由、教えたる!

さて、ここからは、なんで2023年から2024年にかけて、お米の値段が上がって、お店でも品切れになったりすることがあるのか、そのホンマの理由をじっくり見ていくで。色んな要素が複雑に絡み合ってるんやけど、特に大きな理由は次の4つやと思うわ。

-

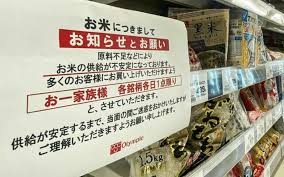

長年の減反政策で、お米を作る農家さんが減ってしもた!

さっきも話したけど、減反政策が長〜く続いたせいで、日本全体でお米を作る田んぼの面積が減ってしもたんや。特に2022年から2023年にかけては、国の需要予測がちょっと甘かったみたいで、「今年はそんなにお米いらんやろ」って農家さんが作る量を控えめにしたんや。そしたら、予想以上にみんながお米を食べたもんやから、急に足りなくなってしもた、っちゅうわけや。

-

地球温暖化はんのせいで、お米がうまく育たへんくなってきた!

最近、夏になるとホンマに暑い日が多いやろ?2023年の夏も記録的な猛暑で、一部の地域では稲がうまく育たへんかったり、品質が落ちてしもたりして、収穫量が減ってしもたんや。地球温暖化のせいで、これからもこういう異常気象が続く可能性があって、安定してお米を届けられるか心配やねん。

-

輸入の家畜の飼料が高くなって、田んぼを他の作物に変える農家さんが増えた!

これはちょっと意外かもしれへんけど、ウクライナの戦争とか、色んな国際情勢の影響で、牛さんのエサになるトウモロコシとか大豆の値段がめっちゃ上がってんねん。今までお米を作ってた農家さんの中には、「もうお米だけじゃ食べていかれへん!」って、もっと儲かる飼料用のトウモロコシとか大豆を作るように変えた人もおるんや。そのせいで、肝心のお米の生産量が減ってしもた、っちゅうわけや。

-

農家さんの高齢化が進んで、後を継ぐ人がおらへん!

これも深刻な問題やで。日本の農家さんの平均年齢は、なんと68歳ぐらいやって言われてるんや。元気なうちはええけど、やっぱり歳には勝てへん。息子さんや娘さんが後を継いでくれへんかったら、せっかくの田んぼも荒れ放題になって、お米を作る人がどんどん減ってしまうんや。このままやと、将来、日本でお米が食べられへんようになるかもしれへんで!

こんな風に、色んな理由が重なって、「米不足」と「価格高騰」は、ただの一時的なもんやなくて、長年の政策の歪みとか、社会の仕組みが変わってきたこと、それに地球規模の問題まで、色んなことが合わさって起こった“必然”とも言える状態なんや。

減反政策って、結局のところ成功やったん?失敗やったん?大阪のおばちゃんがホンネで語るで!

さてさて、長年日本の米づくりに関わってきた減反政策やけど、これって一体、成功やったんか、それとも失敗やったんか?ちょっとホンネで語らせてもらうで。

制度が始まった頃は、お米が作りすぎで値段が暴落するのを防いで、農家さんの収入を守るっていう目的は、ある程度達成できたと思う。実際に、1970年代から90年代にかけては、お米の値段がガクンと下がるようなことはあんまりなかったし、農家さんもなんとか生活できてたわけやから。

でもな、その「成功」の裏には、色んな問題が隠れてたんや。お米を作らんでも補助金がもらえるっていう仕組みが長引いたせいで、「別に一生懸命お米作らんでも、なんとかなるわ」って考える農家さんも出てきて、農業に対する意欲とか、新しいことをやろうっていう工夫する気持ちが薄れてしもったんちゃうかな。

それに、みんなの食生活が変わって、お米を食べる量が減ってきたのに、「生産量を減らす」っていう考え方がずっと変わらへんかったから、国の政策と現場の農家さんの間で、ズレが生じてしもたんや。

結局、減反政策が長引いたせいで、日本の農業の力が弱まってしもて、後を継ぐ人が減ったり、耕作されへん田んぼが増えたりして、色んな問題が表面化してきてる。農家さんの高齢化とか、地域の経済が元気なくなるのとも、深い関係があるんやで。長い目で見たら、「やっぱり副作用が大きすぎたんとちゃうか?」って思う人が多いのも、無理ない話やと思うわ。

しかも、2018年に減反の義務がなくなった後も、「今までずっと補助金もらってたから、今さら自分たちだけでどうしたらええかわからへん…」っていう農家さんが多いのも現実やねん。補助金に頼ってきた体質がなかなか抜けきれへんくて、自分たちで考えて新しいやり方に挑戦したり、市場のニーズに合わせて作物を変えたりっていう動きが、なかなか進んでへんのが現状や。

せやから、結論としては、減反政策は、始まった頃は「お米の値段を安定させる」っていう目的は達成できたかもしれへんけど、長い目で見たら、「日本の農業の力を弱めてしもった失敗」やったと言わざるを得へんのちゃうかな。もちろん、単純に「良い」「悪い」で片付けられるもんやないけど、この政策をちゃんと反省せんと、これからの日本の農業のことは語られへんと思うで。

これから、日本の米づくりはどうなるん?未来への課題と希望を語るで!

減反政策が終わって、日本の米づくりは大きな転換期を迎えてるけど、正直言うて、課題は山積みやで。

一番深刻なのは、やっぱり後を継ぐ人がおらへんことや。さっきも言ったように、農家さんの平均年齢はめっちゃ高いし、若い人がなかなか農業の世界に入ってきてくれへん。このままやったら、美味しいお米が安定して食べられへんようになるかもしれへんで。

それから、地球温暖化のせいで、夏の暑さとか、今まで経験したことのないような大雨とか台風とか、お米作りにとってのリスクがどんどん高まってる。これからは、暑さに強い品種を開発したり、新しい栽培技術を取り入れたり、科学の力を借りて対策していくことが絶対に必要や。

でも、暗い話ばっかりやないで!これからの日本の米づくりには、新しいチャンスもいっぱいあると思ってるんや。例えば、「米粉を使った食品」とか、「グルテンフリーの食品」の市場はどんどん広がってるし、海外で日本の美味しいお米の人気が高まってるから、もっともっと輸出を増やせる可能性があるんや。

それに、最近は、スマホとかドローンとかを使った「スマート農業」っていう新しいやり方も出てきてる。これを使えば、今までみたいに汗水たらして働かなくても、効率よくお米が作れるようになるかもしれへん。高齢の農家さんでも続けやすい環境を作っていくこともできると思うんや。これからは、「昔ながらのやり方だけ!」って言うてられへん。データとか経営の知識も大事になってくるんやで。

もちろん、国の農業政策も、もっともっと変わっていかなアカンと思う。ただ補助金を出すだけじゃなくて、農家さんが自分たちの力でしっかり経営していけるような仕組みを作らなあかん。消費者も、「値段が安ければええ!」っていう考え方だけじゃなくて、「安全なお米」「国産のお米」「環境に優しいお米」っていう価値をもっと大切にするようになってきてるから、農家さんと消費者の間の新しい関係を作っていくことも大事やと思うんや。

【まとめ】みんなで考えよう!食料安全保障と日本の米の未来!

米不足と価格高騰。一見すると、今だけの問題に見えるかもしれへんけど、その裏には、長年の国の政策の歪みとか、社会の仕組みの変化、それに地球規模の気候変動とか経済の動きが隠れてるんや。特に「減反政策」は、昔は必要やったかもしれへんけど、それが長すぎたせいで、日本の農業が本来持ってた強さとか、変化に対応できる柔軟さを失わせてしもったと言えるかもしれへん。

そして今、私たちはそのツケを払わされてる。後を継ぐ人がおらへん、耕作されへん田んぼが増えてる、食料を外国に頼る割合が高くなってる…どれをとっても、日本の米づくりは大きな岐路に立たされてるんや。

でもな、こんな時やからこそ、チャンスもあると思うんや。スマート農業とか、お米の新しい使い方、海外への輸出っていう可能性も開けてきた。国だけじゃなくて、農家さんも、消費者も、企業も、みんなが一緒になって、これからの日本の米づくりを考えていくことが大切やと思う。

お米は、ただのお腹を満たす食べ物やない。日本の文化そのものやし、私たちの暮らしの象徴やし、**食料安全保障の要(かなめ)**でもあるんや。今こそ、お米の価値をもう一度見つめ直して、「お米を作る人を支えて、守る社会」をみんなで目指していくべき時なんやないかな。

さあ、みんなも一緒に、美味しいお米の未来について考えていこか!今日はここまで!おおきに!