最近、テレビやスマホで「線状降水帯」って言葉、よー聞かへん?なんかすごい雨が降るらしいけど、うちの近くは全然やったわ〜って人も多いんちゃうかな。せやけど、隣の隣の町はえらいことになってた、なんて話も聞くやろ?

実はこの「線状降水帯」の予報、なんとね、10回に1回しか当たらへんって言われてんのよ!びっくりするやろ?気象庁が「おそれがあります」って発表しても、ほとんどはスカッと空振り。まるで、おばちゃんが「今日はお刺身にするわ〜」って言って、スーパー行ったら品切れやった、みたいなもんやね。笑

でもな、この数字には深いワケがあんのよ。今回は、なんでこんなに予報が難しいのか、そして、それでもちゃんと備えなあかん理由を、おばちゃんがとことん分かりやすく教えてあげるわ。

うちもびっくりや! 線状降水帯の予報が10%しか当たらへんて、どないなってんの?

あんた、2022年の6月から1年間で、気象庁が「線状降水帯が発生するおそれがあります」って発表した回数が81回もあったって知ってる?そんで、実際に発生したのはたったの8回だけやったんやって。ざっと計算したら、的中率は約10%。「えー、全然当たってへんやん!」って思うんも無理ないわな。

せやけどな、これって別に気象庁のおっちゃんたちがサボってるわけやないのよ。予報が外れてしまうのには、ちゃんとした理由があんねん。

「予測が外れるんやったら、ええわ〜」って思って、油断したらあかんのよ!おばちゃんの知り合いにも、土砂降りの雨の中、ゴルフのコンペに行くって言って「いやー、大丈夫でしょ!」って出かけてった人がおってな。そしたら、途中で道路が冠水して、えらい目に遭うたって話しててん。ほんま、笑い事じゃすまへんからね。

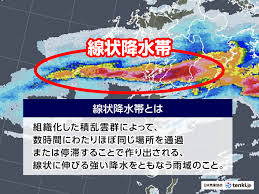

そもそも「線状降水帯」って、なんやの?

この言葉、最近よく聞くけど、意味までちゃんと知ってる人は少ないんちゃう?うちも最初は「なんか長い雨雲のことかな?」って思てたわ。

簡単に言うと、線状降水帯ってのは、発達した雨雲(積乱雲)が、まるで電車が何両も連なってるみたいに、細長い帯状になって、ずーっと同じ場所で大雨を降らせ続ける現象のことなんや。

イメージしてみてや?普段の雨雲は、ピューって通り過ぎていくやろ?それが、何時間も同じ場所で居座って、バケツをひっくり返したような雨を降らし続けるねん。そらもう、川は氾濫するし、山は崩れるし、めっちゃ危険な状態になるんよ。

この「線状降水帯」のヤヤこしいところは、長さが50km〜300km、幅は20km〜50kmもあるのに、ちょこっとだけ場所がズレるだけで、被害を受ける地域がガラッと変わってしまうことなんや。うちの町はなんともなくても、お隣の町が大変なことになる。まさに、紙一重の差なんよ。

なんで予報が外れるん? 複雑すぎる大気の動き

予報が10%しか当たらへん最大の理由、それは線状降水帯の発生メカニズムがめちゃくちゃ複雑で、まだ解明されてへんことが多いからやねん。

雨雲のもとになる「積乱雲」は、大気中の水蒸気が集まってできるんやけど、これがどこで生まれて、どうやって列を作るのか、そしてどの場所で停滞するのか、それを正確に予測するのがホンマに難しいのよ。

たとえば、気象庁が「兵庫県で線状降水帯が発生するおそれがあります」って発表したとするやろ?でも、風向きが少し変わるだけで、実際の雨雲は隣の大阪にできてしまう、なんてことがしょっちゅうあんねん。これじゃあ、兵庫県の人からしたら「なんや、予報外れやんけ!」って思ってしまうわな。

それに、大気の中の水蒸気の量や、風の流れって、ほんの数分でコロコロ変わってまうねん。まるで、おばちゃんの気まぐれみたいなもんやな。笑

そやから、どんなに高性能なスーパーコンピュータを使っても、この複雑すぎる自然現象を100%正確に再現するのは、今の技術ではまだ無理やねん。

えらいこっちゃ!最新技術でどこまで進化してるん?

「じゃあ、このまま諦めるんか?」って言ったら、そんなことはあらへんで!気象庁も、もちろん手をこまねいて見てるわけちゃうのよ。

おばちゃんが感動したのが、「ドロップゾンデ」っていう観測機器。これは、飛行機から小さなセンサーを空に落として、上空の気温とか湿度とか、風の速さを細かく測るんやて。特に、海の上は観測しにくいから、このドロップゾンデが大活躍して、雨雲のもとになる「水蒸気の川」を追跡してくれるんや。

さらに、日本が世界に誇るスーパーコンピュータ「富岳(ふがく)」も、線状降水帯の予報に一役買ってるんやで。富岳は、とてつもない計算能力で、大気や水蒸気の流れを、今までよりもっと細かくシミュレーションすることができるようになったんや。これによって、雨雲がどうやって生まれて、どうやって列になるのか、より正確に再現できるようになってきてるねん。

もちろん、新しい気象衛星の打ち上げも計画されてるんやて。今の衛星よりも、もっときめ細かく水蒸気の動きを捉えることができるようになって、線状降水帯が発生する直前の兆候をキャッチできるようになるかも、って期待されてるんよ。

こうやって、いろんな最新技術がどんどん開発されて、今は10%の予報も、数年後にはグーンと的中率が上がるかもしれへん。ホンマ、科学の力ってすごいよな!

まとめ:予報が外れても、備えあれば憂いなし!

最後に、おばちゃんからあんたたちに言いたいことがあるんよ。

線状降水帯の予報が「10回に1回しか当たらない」って聞くと、「どうせ今回も外れるやろ」って思ってしまう気持ちもわかるわ。でもな、この10%の予報は、「いつもの雨とは違う、命にかかわるような危険な雨が降るかもしれない」っていう、命を守るためのサインなんや。

せやから、気象庁が「発生のおそれ」って発表したら、それは「あ!これはただ事やないで!」っていう、おばちゃんの勘みたいなもんやと思って、すぐに備えてほしいんや。

もしものために、家族とどこに避難するか話しておいたり、ハザードマップで自分の家が安全かどうか確認したり、懐中電灯やスマホのモバイルバッテリーを用意しておくだけでも、全然ちゃうからね。

予測が100%当たらへんからこそ、少しでも可能性があるなら、できることをしておく。

これが、自分と大切な人を守る、一番の防災対策や。このブログを読んだあんたたちが、線状降水帯の予報を「あ、当たらない予報や」じゃなくて、「あ、備えるためのサインや!」って思ってくれたら、おばちゃん、ほんまに嬉しいわ。

ほな、またな!気をつけてや〜!